マイクロモビリティシェアリングのLUUP、新型ユニバーサルカー「ユニモ」を発表 アイシン、GKダイナミックスと共同開発

2025/8/12 1:10 ジョルダンニュース編集部

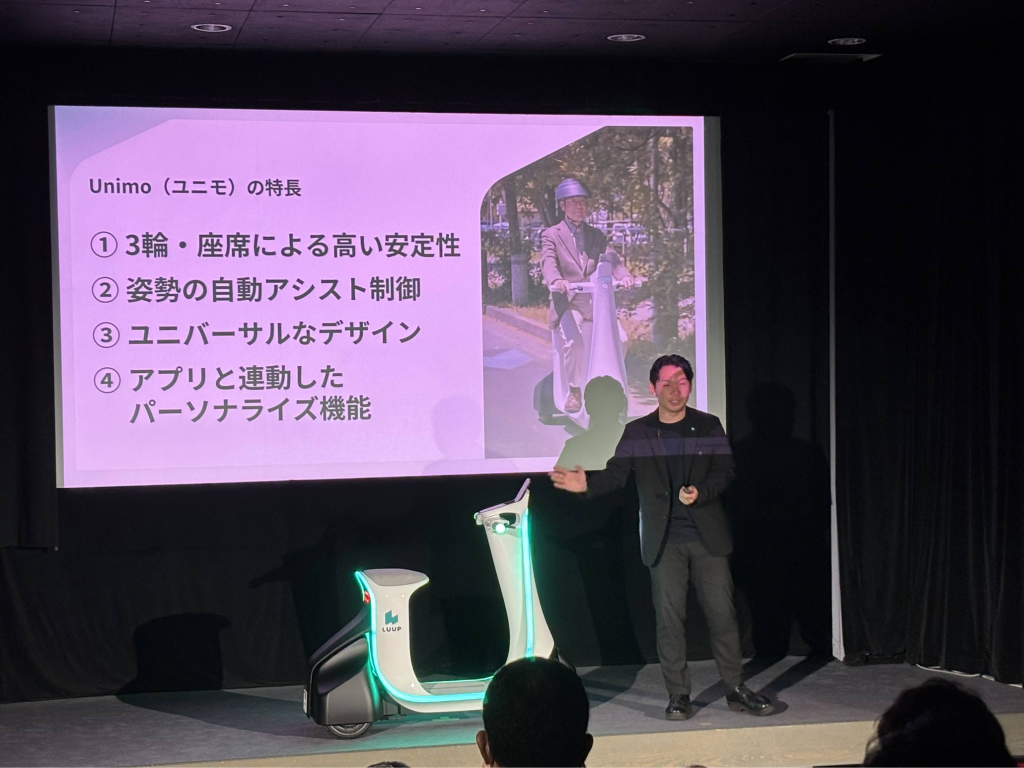

マイクロモビリティのシェアリングサービスを展開するLUUP(ループ)は8月5日、高齢化が進む日本社会の移動課題を解決するため、新型ユニバーサルカー「Unimo(ユニモ)」を発表した。この車両は、特定小型原動機付自転車に分類され、16歳以上であれば運転免許なしで利用可能だ。最高時速20kmで走行する3輪の電動モビリティであり、LUUPはアイシン、GKダイナミックスとの共同開発を経て、2026年を目途に全国での実証実験を開始する計画だ。

LUUPの岡井大輝CEOは、「すべての人の移動課題を解決する」という創業当初からのミッションを強調した。現在の利用層が20〜50代に留まっている現状に対し、ユニモの開発は、幅広い世代にサービスを届けるための重要なステップだと位置づけている。岡井氏は「創業時からの悲願であった幅広い世代のための新車両」と述べ、高齢者も安心して利用できる高い安定性を実現した点がユニモの最大の特徴だと説明した。

その安定性の根幹をなすのが、アイシンが開発した新技術「リーンアシスト制御」だ。これは、走行速度やハンドルの傾きをリアルタイムで検知し、モーターが車体の傾きを自動で制御することで、運転に不慣れな人でも安心してカーブを曲がることを可能にする。この技術に加え、3輪構造と座席により、停車時も自立し、誰でも安心して乗降できる設計となっている。

ユニモは、この安定性だけでなく、ユニバーサルデザインとアプリ連動のパーソナライズ機能も備える。高齢者が安心して乗れるデザインでありながら、若者も魅力的に感じるスタイリッシュさを追求した。さらに、利用者の身体能力やユースケースに合わせて、乗り心地や安全制御機能をカスタマイズできる。岡井氏は、ユニモを個人所有ではなくシェアリングサービスとして展開することで、車両の生産コストを下げ、全国に普及させることを目指している。

アイシンとGKダイナミックスとの共同開発について、岡井氏は「スタートアップ単独では実現が困難だったこの挑戦を、両社の圧倒的な技術力とデザイン力によって成し遂げられた」と語り、ハードウェアの社会実装における新たな協業モデルを示した。

今後は、年内に試乗会を実施し、2026年からは全国で実証実験を進める。特に、高齢者を含む多様な利用者の安全性や利便性を検証し、車両の改良を重ねる方針だ。将来的には、ユニモを自動運転技術の土台と位置づけ、高齢者の認知機能低下といった課題にも対応できる、より安全で便利な移動手段へと進化させていく構想だ。今回の発表は、日本の高齢化社会における移動のあり方を問い直すLUUPの挑戦を象徴するものとなった。

創業者でCEOの岡井大輝氏は2018年、介護向けCtoC支援事業を背景に交通インフラの課題解決に挑戦し、LUUPを立ち上げた。都市の環境負荷軽減と快適な移動サービスの提供が狙いである。LUUPは都市の移動を革新する電動マイクロモビリティのシェアリングサービスを展開している。電動キックボードや電動アシスト自転車を自由に乗り降りできるシステムで、全体の移動利便性向上を目指す。これまでに約166億円の資金調達を実施し、事業拡大に注力している。

(JORUDAN WEEKLY編集部)