米核融合ベンチャーCFS、1200億円調達 日本企業12社参加 商用化へ加速

2025/9/8 15:49 ジョルダンニュース編集部

日本政府も核融合を国家戦略に位置づける今、エネルギー転換のゲームチェンジャーとなるか期待深まる

米核融合スタートアップのコモンウェルス・フュージョン・システムズ(CFS、マサチューセッツ州)は9月3日、東京都内で記者会見を開き、日本の12社で構成するコンソーシアムから約8億6300万ドル(約1200億円)の資金を調達したと発表した。参加企業は三井物産、三菱商事、関西電力、JERA、商船三井、日揮、NTT、日本政策投資銀行、フジクラ、三井住友銀行、三井住友信託銀行、三井不動産と多岐にわたり、エネルギー、インフラ、金融、通信、AI分野の有力企業が名を連ねる。この資金は、CFSが推進するトカマク型核融合炉の商用化を後押しするもので、核融合エネルギーの実用化に向けた日米連携が一段と深まる。

CFSは2018年にマサチューセッツ工科大学(MIT)のプラズマ科学・核融合センター(PSFC)からスピンオフした企業だ。CFSはトカマク型磁場閉じ込め方式に特化し、革新的な高温超伝導(HTS)磁石技術を導入。高性能な磁場を発生させることで炉のコンパクト化とコスト低減を実現した。CFSは既にHTS磁石を使ったコイルの製造と運転に成功している。炉の小型化により、従来の数倍の効率でエネルギーを生み出せるとされる。フジクラの製品を使用しており、日本と一定の関係性を持っている。

今回の資金調達はCFSにとって、2021年の18億ドル調達以来の大規模なもので、これまでの累計調達額は約30億ドルに達する。世界の民間核融合企業への総投資額の約3分の1を占め、この領域のリーダー企業としての地位を改めて示した。

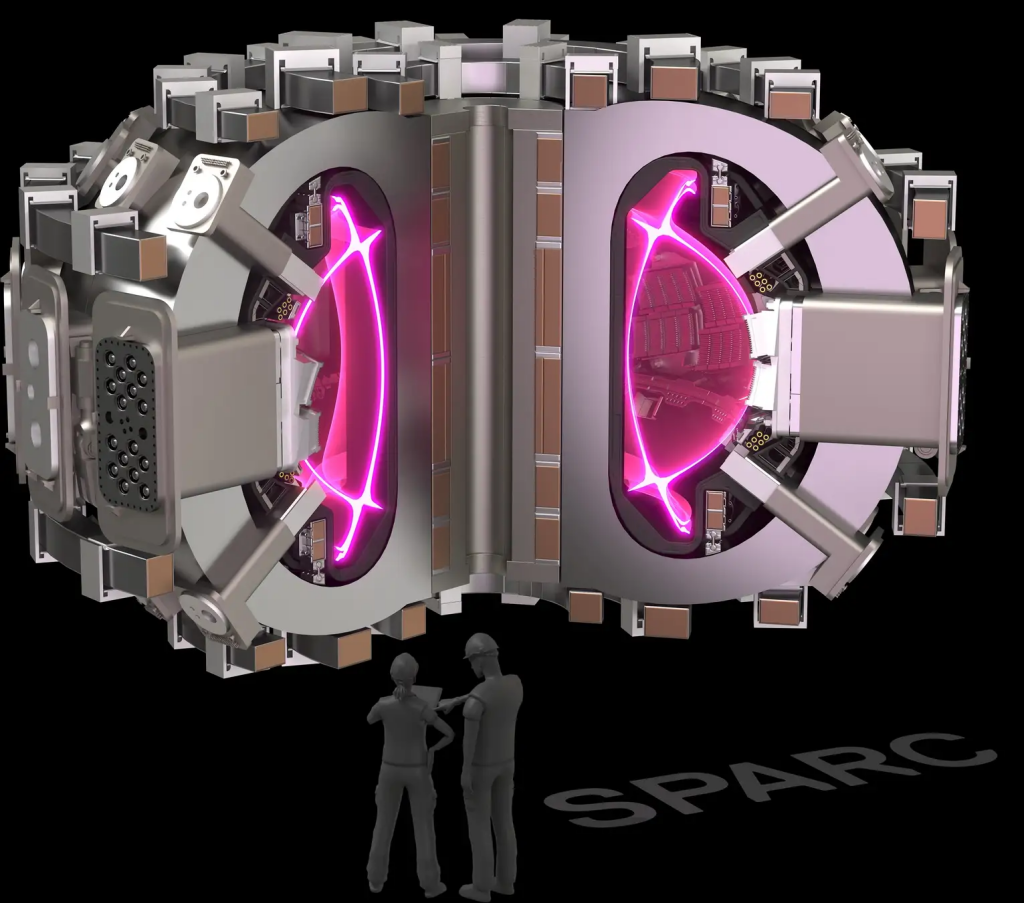

CFSの開発ロードマップは明確だ。2026年に実証炉「SPARC」の完成を予定し、ここで核融合反応から得られる出力が投入エネルギーを上回る「正味エネルギー」を世界で初めて達成する目標を掲げる。SPARCは炉の小型化を実証する鍵で、完了後には2030年代初頭に商用プラント「ARC」を米バージニア州に建設する計画だ。このプロジェクトには世界1300社以上のサプライヤーが参画し、30カ国超の技術を導入する。CFSのボブ・マムガード最高経営責任者(CEO)は会見で、「日本のパートナーシップは核融合のグローバルな推進力になる」と強調した。

参加企業の狙いは多様だ。三井物産は「環境と共生する世界をつくる」を事業の柱に掲げ、核融合を「未来をつくる」新エネルギーとして投資。三菱商事、関西電力、JERAなどのエネルギー関連企業は、実用化すれば化石燃料に代わるクリーン電力源になるとして期待を寄せる。商船三井グループも出資し、脱炭素技術への戦略的投資としている。また、日揮やNTTはインフラと通信の観点から、金融機関の三井住友銀行や三井住友信託銀行、三井不動産は資金面と社会実装の支援を担う。業種横断の連携は、核融合の早期実用化に向けたエコシステム構築を目指す。

日本政府の方針とも合致する。政府は核融合を国家戦略に位置づけ、2023年に策定した「核融合イノベーション戦略」で民間投資を促進する。日本はエネルギー資源に乏しく、脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの新技術を求めている。こうした流れを受け、参加企業は核融合を将来の安定エネルギー供給の基盤と位置づけている。

核融合は、太陽のエネルギー源と同じ原理で水素原子核を融合させてエネルギーを生み出す技術。研究の歴史は1950年代にさかのぼり、米ソ冷戦期に軍事目的から始まったが、1970年代以降はエネルギー利用にシフトした。化石燃料に頼らず、放射性廃棄物をほとんど出さないクリーンエネルギーとして期待されてきた。ただ、実現には高温高圧のプラズマを安定して閉じ込める難題の解決が必要だった。国際熱核融合実験炉(ITER)のような大規模プロジェクトが進められてきたが、従来の装置は巨大で建設コストが高く、商用化の壁となっていた。

今回の発表は、核融合エネルギー実現に向けた国際的・産業横断的なパートナーシップの深化を象徴する。日本企業の参加は、単なる資金提供を超え、技術共有や市場開拓の観点で意義深い。エネルギー安全保障の観点からも、核融合は地政学リスクの低い選択肢だ。脱炭素化の潮流の中で、核融合がエネルギー転換のゲームチェンジャーとなるか、注目が集まる。