【人インタビュー】未病をデータで科学する:名古屋大発ヘルスケアシステムズの代表取締役社長・瀧本陽介 【下】「人生80年の暇つぶし」を着実に:理系ニートが挑むヘルスケア標準化と海外戦略

2025/10/7 0:00 ジョルダンニュース編集部

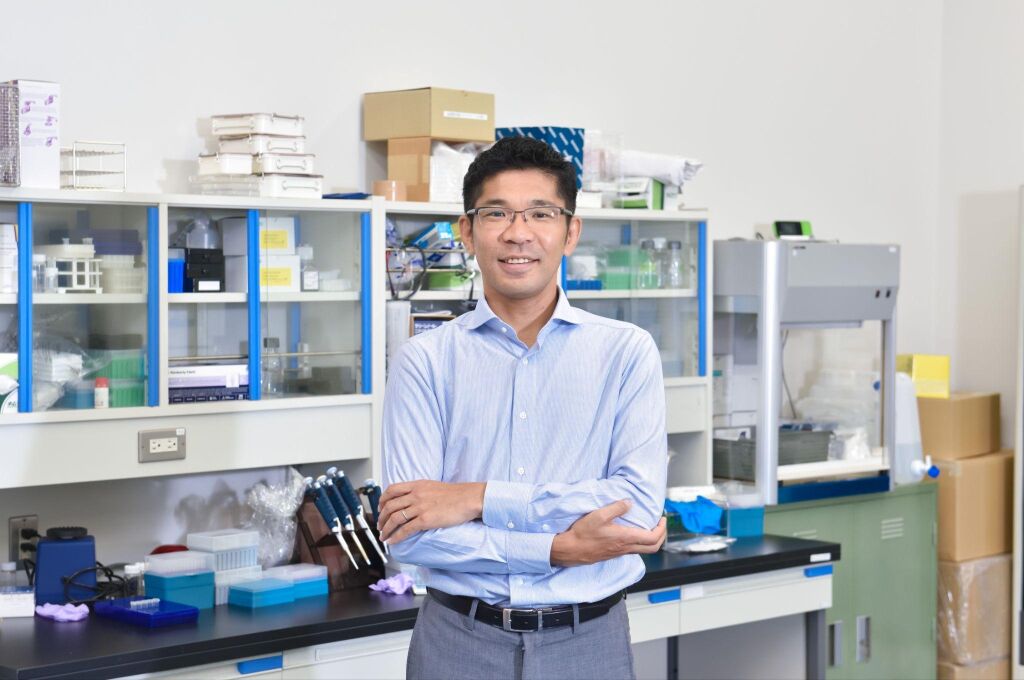

インドネシアの昆虫研究から「理系ニート」を経て起業に至るという異色の経歴を持つヘルスケアシステムズの瀧本陽介社長。創業以来、VC(ベンチャーキャピタル)に頼らず黒字経営を続ける同氏の哲学は、「人生80年の暇つぶし」というユニークな人生観に裏打ちされている。現在、瀧本社長は業界団体を牽引し、未病検査の品質「標準化」という大きな課題に挑んでいる。その先に描くのは、「検査と解決策をつなぐビジネスモデル」を世界に輸出するという壮大な未来だ。創業の経緯から、今後のビジョンまでを聞いた。

Q:瀧本社長が、ヘルスケアシステムズの創業に関わることになった経緯を教えてください。

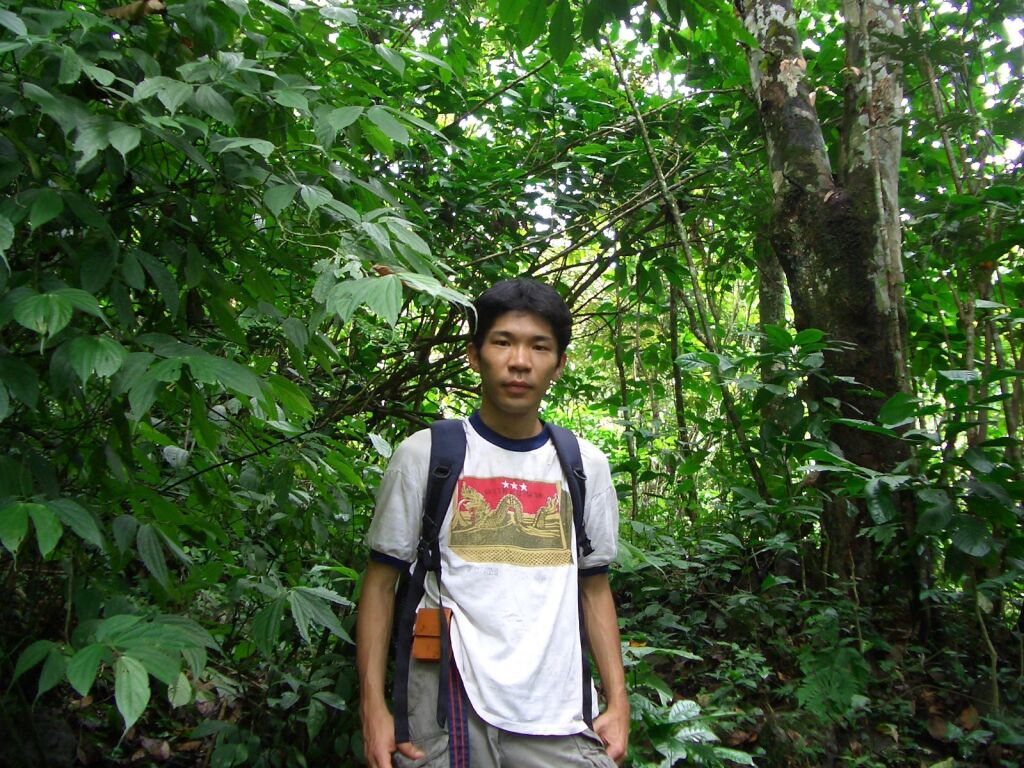

A:私はもともと、インドネシアの昆虫、特に生態学的な研究をしていました。博士課程を中退後、一時期ニートとして引きこもっていた時期もあります。

その後、三重大学発のベンチャーで食品の臨床試験(治験)を行う仕事に就き、この分野に足を踏み入れました。クライアントの食品会社が顧問として学術指導を受けていたのが、名古屋大学の大澤俊彦先生でした。当時、社会に出るのが遅れた私は、がむしゃらに働いており、その姿を見ていただいた大澤先生が、立ち上げようとしていた新しい検査技術を使ったベンチャーの構想に「瀧本も一緒にやらないか」と声をかけてくださり、共同創業に至ったのが2009年です。

Q:創業以来、VC(ベンチャーキャピタル)からの出資を受けず、自己資金で経営を続けてこられたのはなぜですか?

A:設立した2009年がリーマンショックの年で、当時はエクイティ調達の環境が全くなかった、というのが正直なところです。

その後もVCからの出資を受けてこなかった背景には、「時間に追われたくない」という懸念がありました。VCからの出資を受けると、上場までの年限が切られることが一般的です。未病検査の市場もビジネスモデルも試行錯誤の途中でしたから、焦って上場を目指すことで、自分たちの本当にやりたいことができなくなるのではないかという思いがありました。

結果として、VCに頼らず自己資金、銀行融資、補助金で着実に成長し、直近1期で万博への先行投資があった以外は、過去11年間ずっと黒字で経営を続けています。派手ではありませんが、着実に事業をできる体制は作れたと思っています。

Q:現在の事業規模と、今後の資金調達についての考えをお聞かせください。

A:現在の売上規模は非公開ですが、一桁億円で推移しています。今後の資金調達については、全然あり得ると考えています。

検査キットを販売するだけのビジネスでは、どれだけ売上を増やしても企業価値(時価総額)はそれほど高くはならないでしょう。私たちが目指すのは、検査をする人が増えることでデータが溜まり、その「ストックデータから収益が生まれるビジネスモデル」の構築です。

この新しいビジネスモデルの実現に見通しが立つまでは調達しないつもりでいますが、その後の加速のためには、「時間をお金で買う」必要があります。夢を語れる企業価値を作るためには、必ず資金調達が必要になると考えており、VCか事業会社かといった形態にこだわることなく、良いパートナーを探したいと考えています。

Q:今後、最も注力し、実現したいと考えていることは何でしょうか?

A:最重要事項は、「検査結果をお届けするまで」で終わらせず、「解決策」と繋ぐ仕組みを構築することです。

お客様の健康状態と生活習慣をデータ化し、外食や自炊、運動習慣など、人によって異なる状況に合わせた最適な解決策をパーソナライズ化してレコメンドできる仕組みを作りたいのです。これは、私たちだけでなく、解決策を持つ食品メーカー、フィットネスクラブ、医師など、多様なパートナーとの連携が不可欠です。

もう一つ、非常に重要だと考えているのが、未病検査の「信頼度」を上げることです。私たちのような医療外検査(未病検査)は、病気の診断ではないため許認可制度がありません。このため、一部で品質管理などが疑われる状況が発生し、業界全体への不信感につながることは危険だと感じています。

この危機感から、現在、業界の主要メンバー6社で中心となり、業界団体の立ち上げと「自主ガイドライン」の策定を進めています。経済産業省の標準化補助金も採択され、年内には初版の公表を目指しています。この業界全体での品質の標準化は、、郵送検査が「健康寿命延伸」の一翼を担うために、絶対に欠かせないことだと考えています。

Q:将来的には、どのような社会の実現を目指していきたいですか?

A:私たちが作りたいのは、この「未病ケアの仕組み」の輸出です。

単に個々の検査キットを海外で売るのではなく、検査の標準化、データの利活用、消費者の安全確保、そしてビジネスとしてきちんと回る収益モデルを含めた「仕組み」全体を海外に持っていきたいのです。

健康食品メーカーや自治体など、関わる全てのプレーヤーにメリットがあり、理想論だけではないビジネスモデルが、病気の「手前」で機能する。この日本発の未病ケアモデルを、世界に広げることが、私の一番大きな将来の夢です。

Q:瀧本社長の座右の銘や人生観についてお聞かせください。

A:僕は、人生を「80年の暇つぶし」だと思っています。人類の長い歴史から見れば、今が特別に激動の時代だとか、自分が凄いとかいうことはありません。それよりも、この80年間を、どんな楽しいことで満足できるかが大事です。

私にとっての「楽しいこと」とは、未来の自分が夢見る社会に、自分が手掛けたアイデアや構想が世に広がることです。研究者が誰も分かっていないことを発見し、皆に使ってもらうのと似ています。ビジネスモデルを通じてそれを実現するのが、私の「真面目な遊び」です。

Q:今後起業を志す若い方々、特に理系出身者へのメッセージをお願いします。

A:理系の、特に大学の研究室にいる若い人たちに言いたいのは、「大学には、ほとんど誰も見ていないビジネスチャンスが、数多のシーズとして落ちている」ということです。先生方は面白いものをたくさん研究しています。

自分の専門分野でなくても構いません。「ビジネスの目線」を持って、大学の論文や先生方の研究を見て回れば、「こんな技術が、実は世の中で役に立つぞ」という宝が必ず見つかります。先生が「まだ無理だ」と思っている技術にも、実は今すぐ応用できるものが眠っているかもしれません。ぜひ、その宝を見つけ出し、事業化に挑戦してほしいと思います。