【人インタビュー】Shiftall 岩佐琢磨氏インタビュー (上)ハードウェア開発へあくなき挑戦 その起業の経緯とは

2025/8/19 0:00 ジョルダンニュース編集部

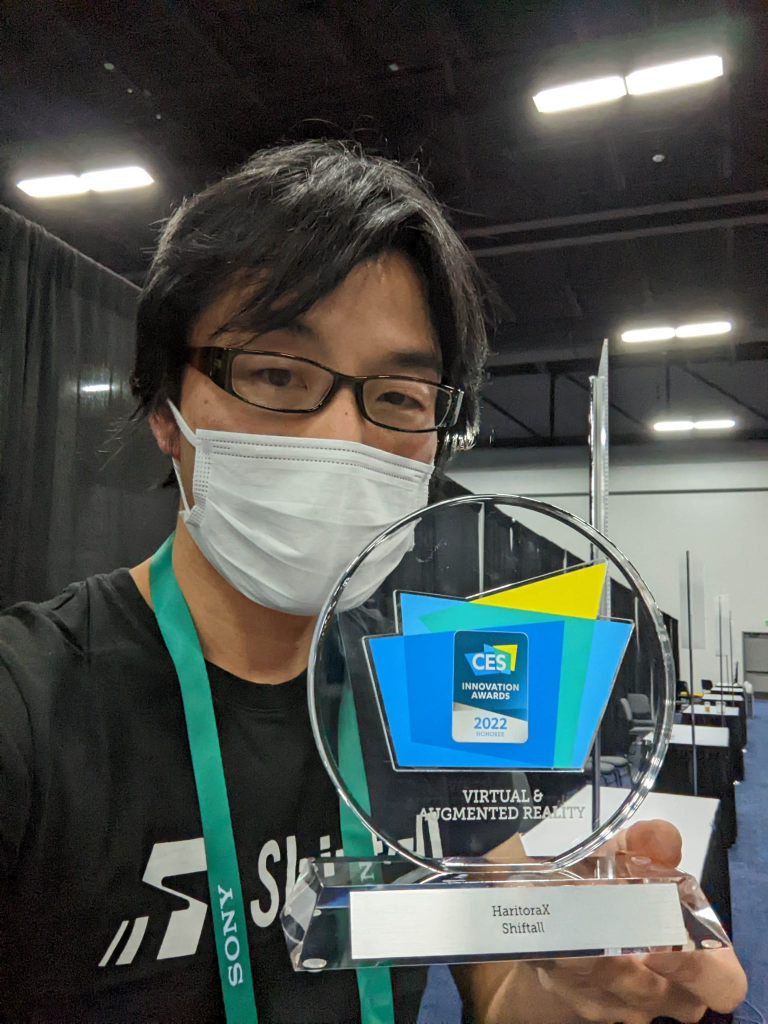

ハードウェアスタートアップの雄として知られるShiftall(東京・中央)のCEO、岩佐琢磨氏。パナソニックを飛び出し、スタートアップ「Cerevo」でネット家電やロボット開発を次々と手掛けた後、パナソニックグループ入り、そして再び独立し、クリーク・アンド・リバーのグループ入りと、異例のキャリアを歩んできました。近年はVRデバイスに注力する一方で、この夏には革新的な熱対策製品を発売。激動の時代に「変わり続ける」ことを選んだ岩佐氏に、これまでの道のりと、次なる未来の展望を伺いました。

新製品「水冷ウェア」 ペルチェチラー方式で冷やす

Q. この夏発表された新製品「暑熱対策製品」とはどのようなものですか?技術的な特徴を教えてください。

A. 私たちはこれを「ペルチェチラー方式水冷ウェア」と呼んでいます。従来の暑熱対策製品の多くは、空気を循環させる「ファン付きウェア」か、ペルチェ素子を肌に直接当てる「ペルチェ直冷式」そして「氷水循環方式水冷ウェア」のいずれかでした。

ファン付きウェアはここ5年ほどで急速に普及し、今では運送会社のドライバーさんが当たり前のように着用しています。しかし、これは熱中症対策としては有効でも、猛暑の中では冷やしきれないという課題がありました。次に登場したのが、ペルチェ素子をアルミの板に貼り付け、その板を直接肌に触れさせる「ペルチェ直冷式」です。これはペルチェ素子の強力な冷却力で一点を冷やすもので、過去2シーズンで大流行しました。私たちも一部の販売店向けにOEMでこうした製品を出していましたが、これでもまだ不十分でした。

そこで私たちが開発したのが、「ペルチェチラー方式」という全く新しい方式です。これはペルチェ素子で水を冷やし、その冷水をベスト内の薄いシートにで循環させることで体を冷やします。ペルチェ素子はガンガン冷やすことができますが、直接肌に当てると凍傷の危険があります。しかし、水を冷やす方式なら、水自体は極端に冷たくなりすぎず、シートを伝って熱を奪っていくので、広範囲を長時間にわたって効率的に冷やすことができます。

構造としては、昔懐かしい氷枕を想像してもらうとわかりやすいかもしれません。従来の氷枕は氷が溶けたら冷たさが失われますが、この水冷ウェアは電気の力で水を冷やし続けるため、電力が続く限り冷たさが持続します。この革命的な冷却方式により、私たちはこの夏から製品の販売を開始しました。

Q. この製品の市場性についてはどうお考えですか?

A. 暑熱対策製品のマーケットは、ここ数年で驚くほど拡大しました。私も調査会社ではないので正確な数字は持っていませんが、何百億円規模の市場がそこにはあると見ています。5年前には誰も持っていなかったハンディファンやネッククーラーが、今や街中で当たり前になっています。

この市場には、仕入れ値が100円程度で300円で売られるような安価な製品も多いのが現状です。そうした「チープな世界」とは一線を画し、今回の製品は税込で4万円未満という価格帯に設定しています。こうした高価格帯かつ高性能な製品が、どこまで受け入れられるかは未知数なところも正直あります。しかし、温暖化が進み、もはや春と秋がないのではと感じるほど暑い季節が長くなっている今、暑熱対策製品の市場は今後も確実に伸びていくでしょう。私たちはこの新しい種類の製品が、市場に受け入れられるか挑戦している段階です。

Q. 御社の技術的優位性は何でしょうか?

A. 世の中には、高額なコストをかけて高性能なものを一つだけ作る技術はたくさんあります。例えば、人工衛星のように、1つ1億円するような製品です。それはそれで素晴らしい技術ですが、私たちの得意分野は、そうした「一点モノ」のような高い技術を、いかにコンシューマーが手の届く価格帯まで落とし込んで量産するか、という点にあります。

今回、このような画期的な冷却方式を、税込4万円を切る価格で実現できたのは、私たちの長年にわたるハードウェア開発の経験があってこそです。安価な製品が溢れる中で、私たちは「性能と価格のバランス」という点で、独自の技術力を発揮していると思っています。

パナソニックを辞し、ネット家電の理想求める

Q. まずは、パナソニックを辞めて起業したきっかけからお伺いできますでしょうか。

A. もう17年も前の話になりますね。2007年末にパナソニックを退職し、2008年から本格的に活動を始めました。当時はまだ「IoT」という言葉すらなく、代わりに「ネット家電」という言葉を提唱していました。家電とインターネットを組み合わせたハードウェアを作っていこうという思いが原点です。

パナソニックには2003年に入社しましたが、この5年間は一貫して「家電×インターネット」の仕事ばかりしていました。初代LUMIXのWi-Fi搭載モデルや、VIERAのYouTube連携、あるいはDIGAの携帯電話からのリモート予約サービスなど、ネットと家電を融合させるプロジェクトの立ち上げに携わっていました。

Q. 素晴らしい実績を残されていますが、なぜ会社の中で続けるのではなく、独立しなければならなかったのでしょうか?

A. 当時の家電メーカーは、今の時代とは全く違う文化でした。もっとインターネットの技術を早く取り込めば、素晴らしいハードウェアが作れるはずなのに、なかなかそれができない。私は、日本のハードウェアが「ソフトウェアドリブン」な形で進化していくには、外でやるしかないと感じたのです。

Q. 創業当初のチームや資金調達について教えてください。

A. 最初のコアメンバーは、パナソニック時代に同じ部署にいたCTOと私の2人でした。当時から「設計・開発はすべて内製でやろう」という考えがあり、ソフトウェア、電気、メカ、デザインの専門家を揃える体制を目指しました。もちろん、創業間もない時期に全員を正社員で雇うお金はなかったので、メカとデザインは外注からスタートしました。

メンバー探しは当時、Twitterを通じて行いました。「ネットと連携するハードウェアを作りたい」という私の思いに共感してくれるエンジニアが、Twitter経由で応募してきてくれたのです。当時の私は、大企業を辞めてネット家電を作るという挑戦的な姿勢を強く発信しており、同じような思いを抱えていた多くのエンジニアが水面下で増えていたのだと思います。

資金面では、創業初期からメルカリ創業者の山田進太郎氏をはじめとするエンジェル投資家複数名から外部資本を投資いただいていました。

しかし、創業してわずか数カ月後の2008年夏にリーマンショックが到来。ハードウェアの量産には巨額の資金が必要なため、資金調達には非常に苦労しました。当時はまだ「ハードウェアベンチャー」の成功例がほとんどなかったため、VCからの理解を得るのが難しかったのです。なんとか1年後の2009年にイノーヴァというファンドから資金を調達し、これが今でいうシリーズAにあたります。その後もインスパイアなどのVCから資金を入れていただき、創業から3〜4年で事業を加速させていきました。

(下)に続く