父の遺言「愛人に全財産5000万円を渡す」 疎遠だった本妻が涙ながらに起こした「ドロ沼裁判」の意外な末路

2025/10/26 19:00 J-CASTニュース

遺言書は、故人の最終意思を示す重要な書面だ。しかし、その内容が家族の理解を超える場合、大きな対立を生むこともある。「愛人にすべての財産を遺す」という遺言は、絵に描いたような事例である。

妻子を差し置き、愛人に全財産5000万円を遺したが

東京都内に住むAさん(70代男性)は、退職後に個人事業を営み、約5000万円の資産を築いていた。Aさんには40年以上連れ添った妻Cさんと、成人した2人の子どもがいた。そのような中、Aさんは取引先の紹介で知り合った女性Bさんと親しくなり、深い関係に発展した。

Bさんは明るく面倒見がよく、事業の経理を手伝いながら、Aさんの体調管理や通院の付き添いもしていたのである。次第にAさんは、家庭よりもBさんとの時間を優先するようになり、家族との関係は完全に疎遠になっていった。

妻Cさんは、夫の変化を感じ取っていたが、「老後に支え合えればそれでいい」と半ばあきらめていた。一方のAさんは、妻Cさん以上に、Bさんに対して深い感謝と信頼を抱き、「最後まで面倒を見てくれるのは、この人しかいない」と思い込むようになっていた。

Aさんは亡くなる半年前、公正証書遺言を作成した。その内容は「全財産5000万円をBさんに遺す」という簡潔な一文だけであった。作成時には、弁護士が立ち会っており、形式面では有効な遺言だった。しかし、家族への説明は一切なく、Bさんだけがその存在を知っていた。

葬儀後、遺言書が開示されたとき、妻Cさんと2人の子どもは深い衝撃を受けた。Cさんは「私たちを捨てたも同然」と涙ながらに語り、子どもたちも「父の意思とは思えない」として弁護士に相談した。調査の結果、遺言は有効であるものの、妻と子どもそれぞれの遺留分が侵害されていることが明らかになったという。

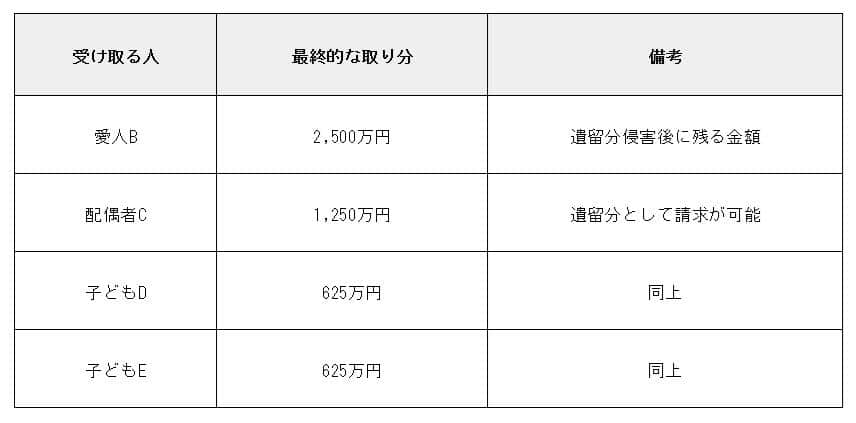

家族は、Bさんに対して遺留分侵害額請求を行い、約1年に及ぶ交渉の末、Bさんが約2500万円を支払うことで和解に至った。結果として、Aさんの「愛人にすべてを託したい」という思いの一部は尊重されつつも、妻と子どもの最低限の権利も守られる形となったのだった。(※プライバシー保護のため、内容を一部脚色している)

遺留分がある限り「全財産を愛人へ」は実現しない!

日本の民法は「遺言の自由」を認めながらも、家族の最低限の取り分を保障している。配偶者と子どもには、法定相続分の半分にあたる「遺留分」がある。これを侵害した遺言に対しては、侵害額の返還を請求することができる。

つまり、Aさんのように「愛人に全財産を遺す」としても、遺留分を侵害している限り、すべてを愛人が得ることは不可能である。愛人は法定相続人ではないため、遺留分請求があれば一部を返還しなければならないのだ。

相続トラブルの多くは、感情的な遺言や不公平な贈与が原因だ。まず、遺言を作成する際には、遺留分の仕組みや相続税への影響を把握することが不可欠。次に、遺言の存在や内容を家族に事前に伝えて、意図を説明しておくことも重要だ。

今回のケースのように、突然、「愛人に遺産を残す」と知らされれば、家族が強い不信感を抱くのは当然だ。最後に、弁護士や税理士など、複数の専門家の助言を受けることもおすすめしたい。

これら3つの備えを実行することで、軋轢を最小限に抑えて、法的にも感情的にも納得できる遺言につながるだろう。

【プロフィール】

石坂貴史/証券会社IFA、AFP、日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント、マネーシップス運営代表者。「金融・経済、住まい、保険、相続、税制」のFP分野が専門。