【人インタビュー】日傘で命を救う コンビニ店舗並みのスポット数目指す Nature Innovation Group代表取締役 丸川照司氏(下)

2025/7/29 0:04 ジョルダンニュース編集部

コロナ禍という最大の試練 直前の資金調達で救われる

Q:創業から5年で急成長を遂げたと言えると思いますが、新型コロナウイルスの影響など、事業を継続する上で最も大変だった時期について教えてください。

A: 「急成長」と言えるかどうかは、正直なところ、まだ判断しかねる部分があります。モバイルバッテリーのシェアリングサービスである「ChargeSPOT」さん(運営会社は INFORICH)のような先行する企業と比較すると、私たちの規模はまだその20分の1程度です。私が当初想定していたスピードよりはまだ遅いと感じているのが正直なところです。しかし、そこは今後の伸びしろと捉えています。

事業を継続する上で、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは間違いなく最も困難な時期でした。傘は、本質的に人々の「移動」を助けるツールです。しかし、コロナ禍では移動が制限され、公共物に触れることへの警戒心が高まりました。「傘のシェアリング」という、不特定多数の方が触れるサービスは、感染リスクが上がるという風潮の中で、かなり警戒されてしまいました。

場合によっては、健康リスクを及ぼしてしまうかもしれないという懸念から、私たちも一時的に事業活動を自粛せざるを得ない時期がありました。事業を継続しない方が良いかもしれない、という判断すら必要になるような状況でした。あの時を振り返ると、もし状況が回復しなければ、傘のシェアリング事業からの撤退も十分に可能性としてあったと感じています。

しかし、幸運にも、2019年12月に資金調達を終えたばかりだったことが、私たちを救ってくれました。その資金があったおかげで、すぐにサービスを終了しなければならないという判断をせずに、しばらく時間を稼ぐことができたのです。本当に、まさに「運」に助けられた部分が大きいです。

コロナ禍の真っただ中は、事業が回復するのか、あるいはこのまま衰退してしまうのか、まさに「フィフティ・フィフティ」で、どちらに転ぶか全く予測できない状況でした。私たちはその間、「様子見期間」として耐えることを選びました。すぐに事業を諦めるのではなく、この状況を耐え抜けば回復する可能性があると信じ、時間を稼ぐ戦略をとりました。2020年8月頃から緊急事態宣言が解除され、少しずつ移動が回復傾向にある兆しが見え始めたため、改めて回復した状況のシナリオをしっかりと描いて、事業を継続していく判断をしました。あの時が、最も精神的にも、事業運営としても難しかった時期だったと思います。

黒字化達成と未来への確信 インフラとしての手応え

Q:コロナ禍を乗り越え、事業が軌道に乗った、あるいは「あとは成長しかない」と感じた手応えがあった瞬間はありましたか?また、これまでの資金調達額と、出資を受けているベンチャーキャピタルや企業名を教えていただけますか?

A: 手応えを感じた瞬間は、いくつかあります。特に大きかったのは、約2年前に会社として一度EBITDA(税引前利益に支払利息、減価償却費を加えて算出される利益)が黒字を達成できたことです。これは非常に大きな節目でした。この経験から、「費用を抑えればしっかりと事業を継続できる」という確信を得ました。そして、基本的な事業構造として、スポット数を増やし、利用者を増やすほど事業が安定していくことが明確になりました。

この黒字化の経験を通じて、「あとはきちんと事業を拡大していけば、インフラとして社会に残るサービスになれる」という手応えを、財務的な側面から感じることができました。これは、今後の成長への強い自信につながっています。

これまでの資金調達額については、エクイティ(株式)とデット(借り入れ)を合わせて、累計で約5億円ほどを調達しています。

出資いただいているベンチャーキャピタルや企業様としては、JR東日本スタートアップ、丸井グループ、SBIインベストメントのファンド(LPとして東急不動産ホールディングスが出資)、純粋なVCとしてインキュベイトファンド、そして三井住友海上キャピタル(純投資)などがございます。これらのパートナーからのご支援が、私たちの事業成長を大きく後押ししてくださっています。

社会実装を担う多様なチームと強固なアライアンス

Q:貴社のチーム体制について教えてください。どのようなメンバーが集まり、どのような企業文化を大切にされていますか?また、小池百合子都知事との会見など、東京都との連携はどのように実現したのでしょうか?

A: 現在、「アイカサ」のチームは、創業メンバー3名を中心に、正社員・フルタイムで11~12名、業務委託の方々を含めると、本部機能としては約20名体制で運営しています。非常に多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まっていますが、共通しているのは、この事業と、それが目指す社会貢献性への深い共感です。

私たちは「志は高く、算段を持つ」という企業文化を掲げています。これは、単に理想を追い求めるだけでなく、それを現実のビジネスとして成立させる「社会実装」の重要性を意味しています。社会課題を解決するためには、きれいごとだけでは進みません。ビジネスとしてきちんと成立させ、持続可能な形で社会に貢献していくこと。この両立を追求できる点に魅力を感じて、入社してくれるメンバーが非常に多いです。

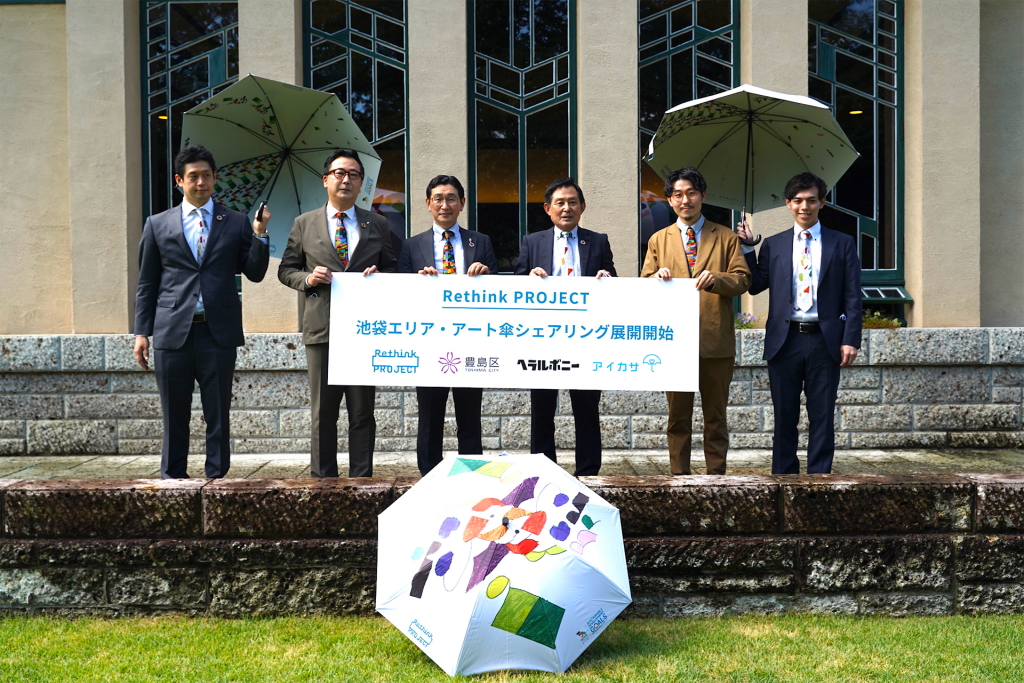

Q:また、先日の日傘の貸し出しを新規に始める記者会見では、小池百合子都知事も同席されました。東京都との連携はどのように実現したのでしょうか?

東京都との連携は、私たちのチームの強みであるアライアンス形成能力を示す良い事例となりました。先日、小池百合子都知事との会見が実現しましたが、これは私から東京都の方々へ「ぜひ知事に出ていただけたら嬉しい」と打診したのがきっかけです。小池知事が熱中症対策に高い関心をお持ちであり、日傘についても度々発言されていたため、興味を持っていただきやすいと考えました。

今回は、東京都のスタートアップ戦略本部の方々にご相談しました。鉄道会社も含めて、このような大規模な連携をスムーズに進められるのは、社会課題への共感を通じて、様々な組織や個人と手を組み、共に解決を目指すという私たちの強みが活かされている結果だと感じています。

「年間10本買ってた傘」がゼロに ユーザーの声が示す環境インパクト

Q:事業を続けてこられて、最も嬉しかったことや喜びを感じた瞬間はどんな時でしたか?

A: 日々、スポットが増えて利用回数が増えていくことは、もちろん非常に大きな喜びです。サービスが成長し、より多くの人々に利用されていることをデータで実感できる瞬間は、毎回嬉しいものです。

しかし、個人的に特に印象に残っていて、深い喜びを感じた瞬間が2つあります。

一つは、利用の様子を目にした時です。私はよく下北沢駅で雨の日に1時間ほど立って、「アイカサ」を借りていく人の様子を観察していました。これは、単にフィードバックを得るためだけでなく、実際にユーザーさんが目の前で傘を借りていく姿を見るのが、私にとって非常に「豊かな時間」だったからです。傘を必要としている人に、私たちのサービスが届けられている。その瞬間を目の当たりにできるのは、言葉では言い表せないほどの充実感がありました。

もう一つは、お客様へのインタビューで得られた言葉です。あるユーザーさんが、「これまで年間10本もビニール傘を買っていたのに、今年は一本も買っていないんだよね」と仰ってくれたんです。この言葉を聞いた時、私は鳥肌が立つほど感動しました。

多くの方が、環境負荷など深く考えずに「便利だから」という理由でビニール傘を買い、そのまま失くしたり、捨てたりします。年間10本も20本も傘を買っていた人が、「アイカサ」を使うことで、それがゼロになった。これは、「アイカサ」が環境面にもたらしているインパクトの大きさを、非常にダイレクトに感じさせてくれる言葉でした。ビニール傘よりも「アイカサ」が選ばれるようになること。そして、それによって多くの使い捨て傘がこの世からなくなること。それが、私たちが目指す社会であり、この言葉は、その目標に近づいていることを実感させてくれました。

企業とのコラボレーションも進めています。ジップロックさんとのコラボレーション傘は、使用済みのジップロックを回収し、それを溶かしてフィルムに加工し、100%ジップロックの生地で傘を製造しています。この活動は5年間継続しており、身を守るという意味合いもマッチしていて好評です。

今後の展望 スポットをコンビニ並みに増やす、そして社会実装のプラットフォームへ

Q:今後の事業展開について教えてください。特に、最近始められた日傘のシェアリングや、海外展開、さらには会社の長期的なビジョンについても教えていただけますか?

A: まず、「アイカサ」の延長線上としては、「使い捨て傘をなくす」というミッションを達成するために、さらなる拡大を目指します。特に電車移動文化圏の都市、つまり徒歩が多いエリアにおいて、コンビニエンスストアの数を超えるスポット数(約2万か所)を展開したいと考えています。これは、現在のスポット数から考えると15倍以上の拡大であり、非常に大きな挑戦となります。

そして、最近開始した日傘のシェアリングサービスの普及にも力を入れています。熱中症対策として日傘は非常に有効であり、これは人々の「命を救う」可能性を秘めていると考えています。

海外展開も視野に入れています。特に東南アジアの国々、例えば香港、シンガポール、台湾などは、急な雨が多く、電車文化圏であるため、「アイカサ」のサービスと非常に相性が良いと考えています。日本で培ったサービスノウハウやビジネスモデルが、これらの国々で十分に通用すると信じています。

長期的な弊社の特徴として、以下の3点をさらに強化していきたいと考えています。一つ目は、会員数1,000万人を超えるプラットフォームへの成長です。今の75万人から、桁違いに規模を拡大し、より多くの人々の生活に溶け込むサービスを目指します。二つ目は、アライアンス先との連携をより強固にすることです。自治体や鉄道会社、商業施設など、リアルな接点を持つ様々な組織との連携は、私たちの大きな強みです。社会課題に共感し、共に手を組んで解決していくというアライアンスの力をさらに強固なものにしていきます。3つ目は、サーキュラーデザインの追求です。シェアリングや循環型サービスを設計するプレイヤーはまだ少ないのが現状です。私たちはテクノロジーを使い、ユーザーの利便性を高めながら、同時に環境負荷を低減する「サーキュラーデザイン」の領域をさらに深掘りしていきます。

これら3つの強みを組み合わせ、テクノロジーを活用し、多くの協力者と共に環境周りの社会課題を解決していく。この文脈において、当社は非常に大きなポテンシャルを持っていると確信しています。

若き起業家へのエール「可能性を信じてトライし続ける」

Q:最後に、これから起業を目指す若い方々や、一般の方々へメッセージをお願いします。また、丸川さんご自身の仕事以外の趣味や好きなことについて教えていただけますか?

A: これから起業を目指す若い方々へは、「可能性を信じてトライし続ける」ことの重要性を伝えたいです。たとえ1%の可能性でも、100回試せば達成できるはずです。鉄道会社との連携を目指す中で、1社から10回以上断られた経験も少なくありませんが、諦めずにアプローチし続けることで道が開けました。

ですから、もし何かやりたいことがあったら、数回で諦めるのではなく、100回やるつもりでトライしてみてほしいです。その情熱と粘り強さが、必ず道を開くと信じています。ぜひ一緒に、社会をより良くするための挑戦をしていきましょう。

私個人の仕事以外の趣味ですが、最近特にはまっているのが、新宿御苑に行くことです。週に1回は必ず新宿御苑に足を運び、緑に囲まれた中で一人でゆっくりしたり、本を読んだり、仕事をしたりしています。

新宿御苑に行くだけで、本当に気持ちが明るくなるんです。少し気が重い仕事でも、一度御苑に行ってリフレッシュすることで、前向きな気持ちで取り組めます。芝生の上にアウトドアチェアを持って行き、木陰でパソコンを開くこともあります。私にとって非常に重要なリフレッシュの場であり、良い趣味だと感じています。