【人インタビュー】宇宙の未来を拓く「デオービット」技術:コスモブルームCEO 福永桃子氏インタビュー(上)

2025/8/5 0:00 ジョルダンニュース編集部

「折り紙のように畳んだものが宇宙で大きく広がる」——まるでSF映画のような技術を事業化する宇宙スタートアップ、cosmobloom(コスモブルーム、東京・大田)。今年春のB Dash Campのピッチコンテストでも優勝するなど、ベンチャーキャピタルなどからも高い評価を得ています。CEOの福永桃子氏が、その画期的な技術の核心、創業に至るまでの道のり、そして自身が描く宇宙ビジネスの壮大な未来について、熱く語ってくれました。

コスモブルームが挑む「展開型構造物」の最前線

Q: B Dash Campの優勝おめでとうございます。コスモブルームの事業内容について、改めて教えていただけますか?

ありがとうございます。私たちは、「展開型構造物」と呼ばれる、薄くて軽量な素材を宇宙で大きく広げる技術を核とした事業を展開しています。 具体的には、ペラペラのフィルムやメッシュ状の布といった、普段私たちが目にするような素材を、ロケットに積む際は小さく折りたたみ、宇宙空間に到達した後に、指令を受けて正確に、そして確実に広げるというものです。この技術を基盤に、まずはシミュレーションによる広がり方の計算・検証サービスを提供したり、実際にその技術を用いた具体的な宇宙プロダクトの開発を進めたりしています。

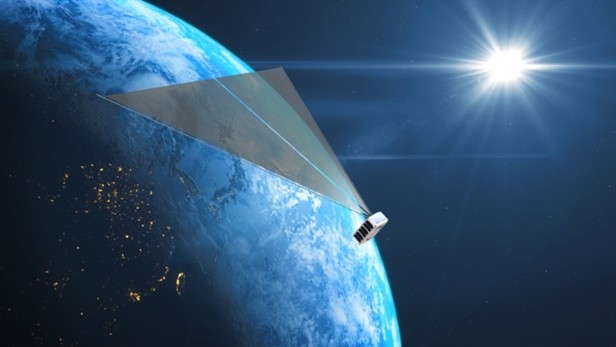

現在、特に注力しているのが、宇宙ゴミ対策のための「デオービット装置」の開発です。これは、人工衛星がその役目を終えた際に、速やかに軌道から離脱させ、大気圏で燃え尽きさせるための装置です。将来的には、より高度な用途として、宇宙空間で展開する大型の通信アンテナや、究極的には地球にクリーンエネルギーを送るための「宇宙太陽光発電」システムへの応用も視野に入れています。様々な構想が進行中ですが、現段階での第一弾は、まさにこの宇宙ゴミ対策品であるデオービット装置の開発に全力を注いでいます。

迫りくる宇宙ゴミ危機:厳格化する国際ルールへの対応

Q: 宇宙ゴミ対策(デオービット)が、なぜ今これほどまでに重要視されているのでしょうか?

はい、現在、宇宙ゴミ(スペースデブリ)の問題は非常に深刻化しており、国際的なルールも急速に厳格化しています。 以前は、使い終わった人工衛星は25年以内に軌道から除去しなければならないという国際ルールがありました。ただ、近年、スペースX社の「スターリンク」に代表されるような小型衛星が一度に数百機も打ち上げられるケースが増え、宇宙空間の交通量が劇的に増加しました。このままでは25年という期間ではとても追いつかず、近い将来、宇宙空間がゴミで溢れかえり、新たな打ち上げや衛星の安全な運用が不可能になる「ケスラーシンドローム」のリスクが高まっています。

このような状況を受け、国際的な危機意識が高まり、例えばアメリカの連邦通信委員会(FCC)は、25年だった衛星の廃棄期限を「5年」に大幅に短縮する新たなルールを打ち出しました。 現時点では、この5年ルールに違反した場合の具体的な罰則はまだ明記されていませんが、ロケットのマニュアルにはすでに「5年以内にデオービットできるように努力すること」という記載があり、今後は25年ルールの時のように罰金制度が導入されたり、事業者が許可を得られなくなったりする可能性が指摘されています。

このように、宇宙利用のルールが厳格化する中で、私たちが提供するデオービット装置のように、衛星を安全かつ確実に軌道から除去する技術は、今後の宇宙ビジネスにおいて不可欠なものとなっています。アストロスケールさんのように既存のゴミを回収するビジネスもあれば、私たちのようにもともとゴミにならないようにする対策品を提供するビジネスもあり、この分野は今後も飛躍的な成長が見込まれています。

コスモブルーム独自の強み:超小型化を可能にする「計算技術」

Q: 既存のデオービット装置や類似技術と比べて、御社の技術の最も大きな強みは何ですか?

当社の最大の強みは、既存のどの装置よりも圧倒的に小型化できるという点です。他社製のデオービット装置は、小さくても約10cm立方のサイズが必要とされてきましたが、私たちはそのさらに4分の1という極小サイズで開発を進めています。近年、手のひらサイズの「キューブサット」に代表される超小型人工衛星の需要が世界的に高まっています。これらの衛星は機能がぎっしり詰まっているため、わずかなスペースも貴重です。私たちの超小型装置は、まさにそうした小型衛星に搭載するのに最適であり、これまで搭載を諦めていた事業者や、人工衛星を研究・開発している大学などにも貢献できると確信しています。

この画期的な小型化を可能にしているのが、世界でも私たちコスモブルームのチームしか持ち得ない、独自の「柔軟展開構造物の計算技術」です。通常、宇宙で展開する構造物は、地上での試験が非常に難しいという課題があります。特に、ペラペラのフィルムのような素材は、地上では重力や空気の影響を受けてしまい、宇宙の真空・無重力空間でどのように正確に拡がるかをシミュレーションで予測することが困難でした。そのため、従来の開発では、確実に開くよう、あえて強度を高めた「過剰な設計」がなされ、結果として装置が大型化してしまう傾向がありました。

しかし、私たちは、折り畳まれたフィルムが宇宙空間でどのように展開していくかを精緻に計算・模擬できる、独自の解析技術を保有しています。 これにより、最小限の力で確実に展開するための最適な設計が可能となり、結果として装置の極小化を実現できたのです。この計算技術は、2010年にJAXAが打ち上げたソーラーセイル実証機「IKAROS(イカロス)」プロジェクトにも採用された実績があり、その信頼性は実証済みです。このコア技術が、私たちの競争優位性の源泉となっています。

「拡がる構造物」が拓く、宇宙通信とエネルギーの未来

Q: デオービット装置以外に、この「拡がる構造物」の技術はどのように応用できますか?

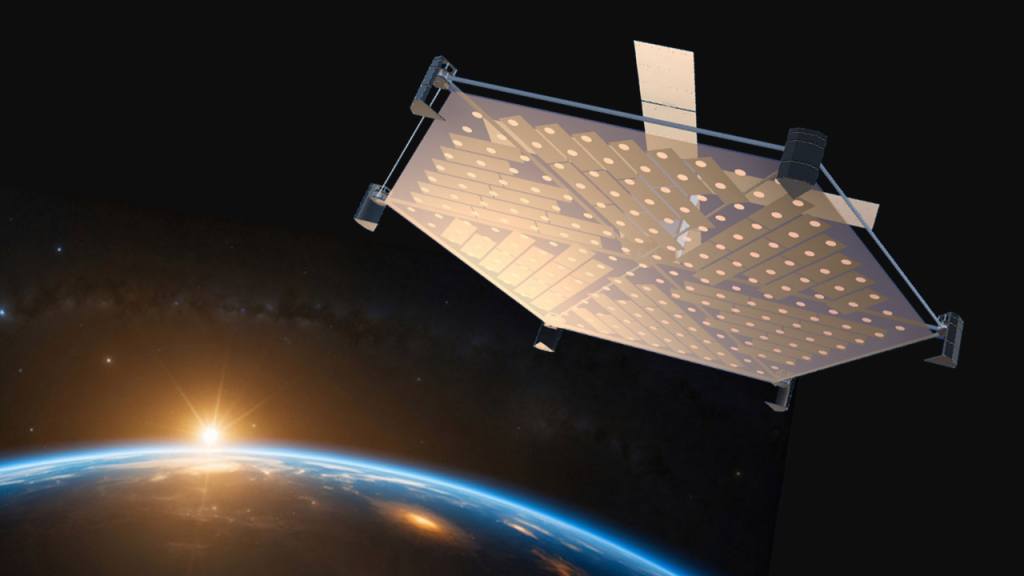

はい、応用範囲は非常に広いです。特に大きな可能性を秘めていると考えているのが、宇宙空間で展開する大型の通信アンテナや、将来的には宇宙太陽光発電のパネルへの応用です。

通信アンテナを例にとると、現在の主流は硬い素材で作られたアンテナですが、これを宇宙に多数打ち上げるには、ロケットの積載量やコストが大きな課題となります。例えば、最近注目されている携帯電話と衛星が直接通信するサービス(ASTスペースモバイルなどが先行開発中)では、安定した通信を実現するために、直径8mから10mにもなる非常に大きなアンテナを、宇宙に数百機、将来的には千機近くも配置する必要があります。しかし、硬い板では折り畳んでも限界があり、一度に打ち上げられる数が限られるため、コストが膨大になります。

私たちの「拡がる構造物」技術であれば、10mクラスの大型アンテナもフィルム素材で構成できるため、極めて小さく折り畳むことが可能です。 これにより、一度のロケット打ち上げで搭載できるアンテナの数を飛躍的に増やし、衛星通信サービスのコストを大幅に削減できる可能性があります。特に、東南アジアなどインフラが未整備な地域では、衛星通信が生活インフラとして期待されていますが、サービス料の高さが普及のネックになっています。私たちの技術がコストダウンに貢献できれば、より多くの人々に安価で安定した通信を提供し、社会課題解決に貢献できると信じています。将来的には、スターリンクのような既存のサービスにおけるアンテナの代替となることも視野に入れています。私たちは通信サービス事業者ではなく、あくまで「拡がる構造物」という人工衛星の部品を提供する会社として、この分野に貢献していきたいと考えています。

(JORUDAN WEEKLY編集部)

※写真やCG画像は、cosmobloom提供。