都市コミューンの基本原理 「希望のコミューン 新・都市の論理」より(6)

2025/2/6 17:06 ジョルダンニュース編集部

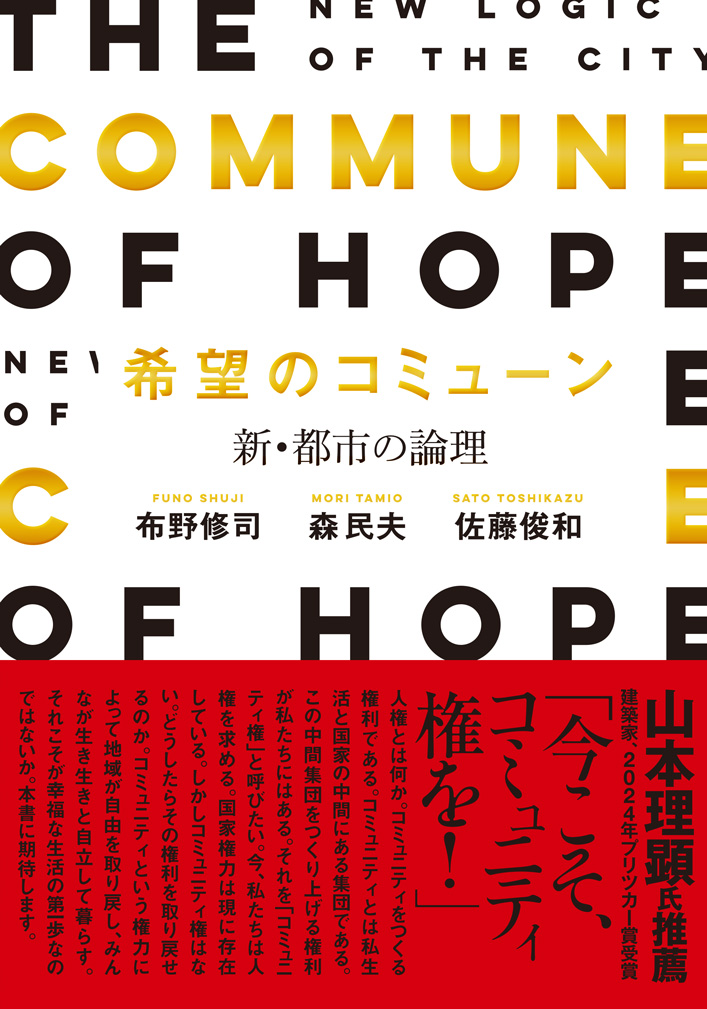

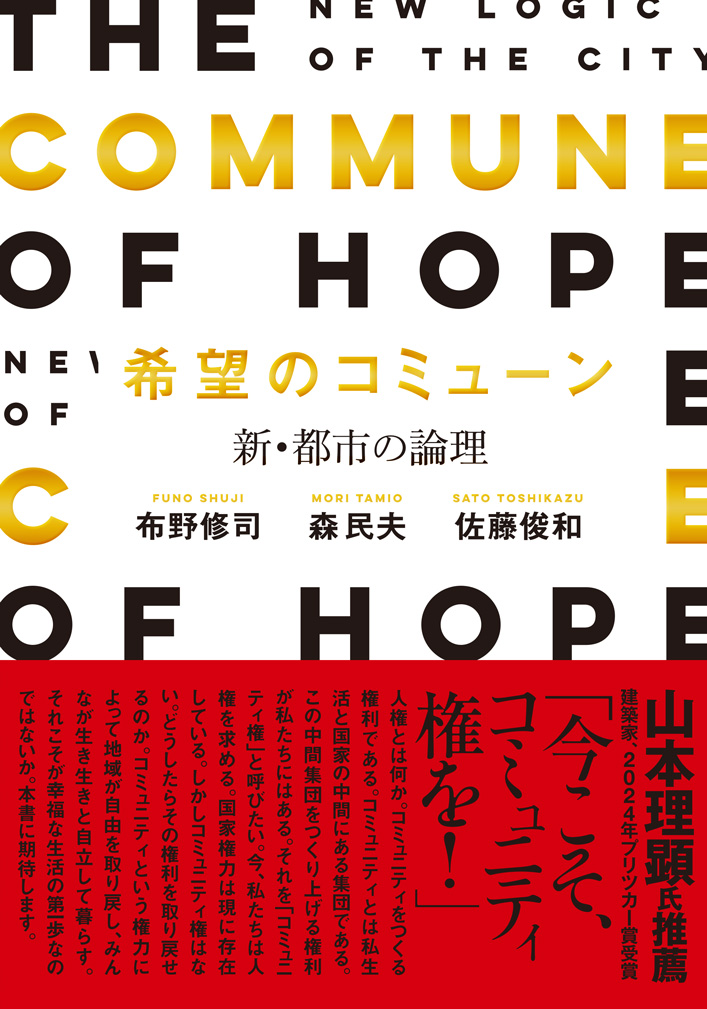

希望のコミューン 新・都市の論理

本記事は2024年9月25日に出版された「希望のコミューン 新・都市の論理(著:布野修司, 森民夫, 佐藤俊和)」の内容を抜粋したものです。

都市の論理と言えば、羽仁五郎(1968)がある。本書の執筆のひとつのきっかけとなったのは、この『都市の論理』である。1968年に大学に入学した著者たちは、出版されたばかりの『都市の論理』を必読書のように読んだ。

『都市の論理』は「第一部 歴史的条件」(Ⅰ序説│日本のコンミュニティの問題│ Ⅱ家族および地方権力からの解放 Ⅲ古代都市およびルネサンスの都市 Ⅳ自由都市とその挫折 Ⅴ自由都市とその崩壊 Ⅵルネサンスと魔女裁判)、「第二部 現代の闘争」(序 今日の都市問題 Ⅰ都市の破壊 Ⅱ中央集権のなかの自治体 Ⅲ独占資本主義下の自治体 Ⅳ自治体の復権 Ⅴ都市連合)という二部構成である。目次を追いかければおよその内容を想起できるが、そのわかりやすい主張は大きな反響を呼び、100万部を超える大ベストセラーとなった。

その背景には、1960年代から70年代にかけて、次々に「革新自治体」が出現したことがある。「革新自治体」とは、戦後55年体制と言われる保守vs革新二大対立時代に社会党、日本共産党、民主社会党など革新勢力が首長となった自治体をいう。1950年代前半にドッジ・ラインによるデフレで財政難に陥った地方自治体に次々に成立したが、京都府に蜷川虎三府知事(1950〜74連続7期)横浜市に飛鳥田一雄市長(1963〜78連続4期)、東京都に美濃部亮吉都知事(1967〜79連続3期)、大阪府に黒田了一(1971〜79連続2期)、日本の四大都市に革新系首長が就いたのは後にも先にもない。数千万人が「革新自治体」に属したのである。

日本には都市がない、市民がいない、都市コミューンの確立を! 「真に豊かで自由な人間生活のために、国家から都市の自治権を奪回せよ」…という『都市の論理』の主張は本書の主張と重なっているように思える。

しかし、序で述べたように、時代は大きく転換してきた。『都市の論理』の帰趨を確認し、「新・都市の論理」を再構築しようとするのが本書である。

「希望のコミューン」について、その理論的成立根拠が必要となる。

資本主義vsコミュニズム

世界史の大転換に当たって鍵となるのは、序で述べたように、第一に世界資本主義の行方であり、第二にICT革命とりわけAIの行方であり、第三に地球環境問題の行方である。地球の歴史始まって以来のこの大問題に対して、国際社会、国際経済界は、まるで歴史を巻き戻すような抗争を繰り広げ、ほとんど未来への展望を見失っているように思える。しかし、そうした絶望的に思える世界に対して、その未来を指し示す知的営みが積み重ねられてきている。その可能性のひとつが「希望のコミューン」である。

民主主義と選挙

最初に成田悠輔(2022)『22世紀の民主主義』をとりあげよう。1985年生まれの気鋭の経済学者として一般メディアでも発言を続けるが、いかにも新世代らしくチャート式参考書の趣もあり、その主張の明快さ、わかりやすさで20万部も売れたという。

ターゲットは民主主義であり、その基盤となる選挙である。若者が選挙にいかない、何も変わらない、民主主義は劣化しており、民主主義的国家ほど、経済成長が低迷しつづけている。「選挙や政治、そして民主主義というゲームのルール自体をどう作り変えるか考えること、ルールを変えること、つまりちょっとした革命である」というのが成田である。都市コミューン(自治体)に焦点を当てる本書もこの「ちょっとした革命」に関わる。

民主主義の再生のために、成田は、「闘争」「逃走」「構想」の三つの対応をあげる。この枠組みを借りて、「希望のコミューン」の可能性を考えると以下のようになる。

①民主主義との「闘争」については、ソーシャルメディア・選挙、政策をめぐって、ガバメント・ガバナンス(政府統治)、選挙制度の改革(政治家の定年制などの制限、イシュー毎の国民投票の実体化、電子投票…)など様々な提案が検討される。しかし、成田もいうように、この闘争、選挙制度改革をめぐる提案はほとんど無理で、いつまで待っても論理的で柔軟な臨機応変の体系とはならないだろう。

「希望のコミューン」へのこのレベルの指針は、自主・自律を基本政策として掲げる都市自治体(市町村)の首長を誰もが目指すことである。

②民主主義からの「逃走」については、「既存の国家を諦めデモクラシー難民となった個人を、独立国家・都市群が誘致したりする世界。独自の制度を試す新国家群が企業のように競争し、政治制度を商品やサービスのように資本主義化した世界」を目指す。成田は、ここで資産家が税金逃れの資産隠しをする「タックス・ヘイブン」をイメージするが、独立国家・都市群がネットワーク化した「政治的デモクラシー・ヘイブン」であれば、本書の構想に近い。成田は、その可能性を富裕層の世界にみているようである。ただ、次のようには言う。

「資産家たちは海上・海底・上空・宇宙・メタヴァース」に「成功者の成功者による成功者のための国家」を創り上げてしまうかもしれない、「選挙や民主主義は、情弱な貧者の国のみに残る、懐かしい微笑ましい非効率と非合理のシンボルでしかなくなるかもしれない」、しかし、「そんな民主主義からの逃走こそ、フランス革命・ロシア革命に次ぐ21世紀の経済革命の大本命であろう」。

全文を読むには書籍「希望のコミューン 新・都市の論理」をご購入ください。

電子書籍もあります。