AIスタートアップのオルツ、不適切決算で民事再生申請 虚構の売上計上 問われる関係機関の責任

2025/8/4 19:01 ジョルダンニュース編集部

2025年7月30日、AI関連の東証上場企業、オルツが東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請した。負債総額は約24億円。東証グロース市場に2024年10月に新規上場した同社は、2021年12月期から2024年12月期までに最大119億円規模で売上高の過大計上があったとされる不正会計問題が発覚。第三者委員会の調査報告書で巧妙な資金還流スキームが判明し、業績と信用に致命的な打撃を被った。東京証券取引所は8月31日付でオルツを上場廃止にすることを決めた。

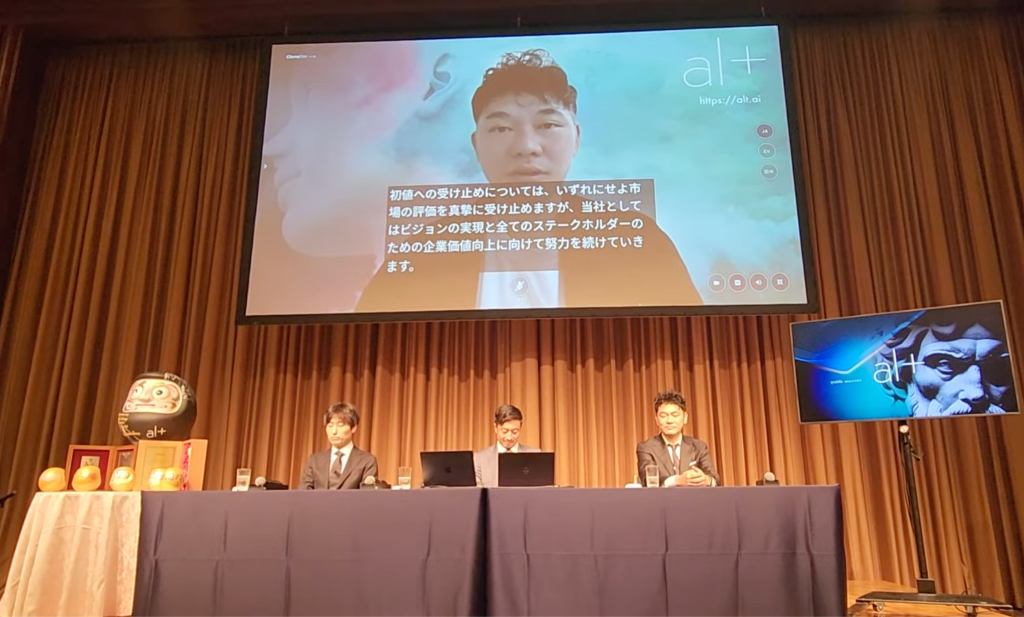

オルツはAI議事録サービス「AI GIJIROKU」を手がけるソフトウエア開発企業であり、人間のデジタルクローン開発を目指すという目標も掲げて、大手企業との提携やベンチャーキャピタルからの出資を得て急速に成長を遂げていた。上場会見は一般に、東証の記者クラブで行うが、同社はホテルの宴会場で実施した。それだけなら、時折あることだが、会見では米倉千貴社長は喋らず、デジタルクローンに話させた。当時から、違和感を感じていた記者もいたという。

2025年4月、証券取引等監視委員会による調査をきっかけに、過年度売上のほぼ9割にあたる119億円超が過大に計上されていた疑いが浮上した。これを受けて同社は外部の弁護士、公認会計士で構成される第三者委員会を設置し調査を開始した。

7月28日に公表された第三者委員会の報告書によると、不正の手口は外部販売パートナーを巻き込み自社資金を循環させ売上を水増しする「資金還流」のスキームとされる。架空売上を計上し、売掛金回収の偽装を伴う循環取引を通じて「虚構の成長」を演出していたとみられる。

一連の不正会計問題では、経営陣の責任は当然として、周辺の関係機関の責任も厳しく問われている。上場時の主幹事証券会社は、デューデリジェンス過程でこうした循環取引の兆候を見逃した責任が指摘される。また、現監査法人はもちろん、以前の監査法人も同義的な責任はある。東京証券取引所にも責任がある。さらに、投資を行ったベンチャーキャピタル各社の投資判断の妥当性と管理体制も社会的な批判を免れない。そして、それらVCに出資していた機関投資家の責任についても検証を求められる。一部のVCや出資者は、上場後の一般株主にツケを回し、利益を得たとの見立ても成り立つ。

今回の決算不正は、AI関連の成長企業に対する市場の期待と投資家の信頼を大きく揺るがす事件となった。AI事業は他の事業に増して、外部には、どのような仕組みなのかが見えにくく、ブラックボックスとの懸念を表明する向きもある。業界や専門家は、この事例を通じてスタートアップ企業の急拡大に伴う内部管理の重要性についても指摘する。AI技術の将来性と企業の持続的成長は、透明で適切な財務報告とガバナンスの確立が大前提とされる。

オルツは2025年7月30日、民事再生法の申請に至った。裁判所は武田康弁護士を監督委員に選任し、再建計画の策定が進められている。同社は上場会見で、多くの達磨を飾っていた。同社のキャッチフレーズである「超創造的」という言葉も書かれていた達磨もあったが、創造したのは、不正な売上の作り方だったのか。達磨は七転び八起きの精神を表すが、同社の再起は前途多難と言わざるを得ない。